Pourquoi ne s’éjouit-elle pas, la danse bénite ?»

Hölderlin, Pain et vin

Penser autrement, royaume du logos contre empire de la data, ce sont les hashtags – puisque le procédé est à la mode – que j’ai trouvés pour tenter d’éclairer la situation confuse qui est actuellement la nôtre et, surtout, nous donner désir d’en sortir. Comprenons-nous bien, aucune solution ne nous sera apportée de l’extérieur. Il n’existe ni vaccin ni potion magique. La sortie à laquelle la crise actuelle nous enjoint relève d’une transformation intérieure. Nous devons nous mettre à penser autrement. Chacun appelle de ses vœux à plus de responsabilités mais peu d’entre nous d’ores et déjà saisissent ce que signifie la responsabilité.

Responsabilité vient du latin respondere qui signifie « répondre de » ou « se porter garant ». On peut également y entendre le mot sponsio, « promesse ». La responsabilité nomme donc la capacité de se porter garant et de tenir promesse. Nous associons, d’emblée, la responsabilité à la question d’autrui. Je m’imagine responsable de l’autre, comme on l’est d’un enfant mineur. Je me porte garant de son comportement. S’il agit mal, j’accepte, par avance, d’en assumer les conséquences. Or il suffit de l’écrire noir sur blanc pour, aussitôt, voir que ce procédé suppose un rapport d’autorité qui ne convient plus en présence d’adultes libres et égaux en droit. Je ne peux, ainsi, répondre d’autrui sans, d’un même geste, le priver de sa liberté, c’est-à-dire de son autorité propre.

En démocratie, le rôle d’un gouvernement devrait donc idéalement consister à nous délivrer une lecture la plus claire possible d’un contexte de sorte que, sinon l’ensemble des citoyens, en tout cas leur majorité, puisse se rallier au bien-fondé des actions suggérées et s’y plier librement. L’autorité d’un dirigeant devrait résider, en grande partie, dans son habilité à convaincre par le moyen d’arguments suffisamment étayés pour générer l’assentiment du plus grand nombre. Cet art de la conviction auquel devrait être aguerri tout orateur suppose une connaissance approfondie du sujet qu’il aborde en même temps que de ses auditeurs. Or le jeu démocratique, qui fait pareillement électeur une jeune étudiante issue de l’émigration du 93 et un homme retraité, ancien cadre supérieur, installé dans une villa du sud de la France, complique la question de l’adresse et de la forme du discours. Les séductions sophistiques sont plus que jamais tentantes pour glisser, l’air de rien, d’un électorat à l’autre mais ces glissements même font qu’on les démasque rapidement, ce qui contribue à la détérioration progressive de la confiance citoyenne.

Autre cause, non négligeable, de la déréliction démocratique : l’inflation du discours d’experts. Le rêve européen partagé par les intellectuels de la fin du 19e siècle reposait sur un idéal universaliste qui impliquait une culture phénoménale à même d’embrasser un très large éventail de savoirs. L’industrialisation, suivie des avancées technologiques, a rendu nombre de domaines scientifiques inaccessibles au simple humaniste : ils sont donc devenus les chasses gardées des experts. La poussée socialiste en faveur de l’accessibilité du savoir au plus grand nombre, si elle semble témoigner d’une force opposée, produit hélas le même effet. Comme il est prétendument impossible de hisser la majorité à l’excellence, en un même temps et qui plus est réduit, la tendance a été d’abaisser progressivement le niveau des études humanistes au profit d’un renforcement des spécialités en rapport direct avec le marché de l’emploi. A chacun son secteur, pour plus d’efficacité et un bénéfice matériel commun. Inutile de chercher ailleurs la dévalorisation actuelle du travail. A part de l’argent, et encore parfois à peine suffisamment pour vivre dignement, le travail, considéré sous cet angle, ne rapporte plus rien.

Le monde arraisonné par la technique avait scellé l’oubli de l’être. Les hommes se mirent à errer. Leur transformation ne s’opéra pas d’un coup. Elle fut lente, subreptice… invisible. Cette errance, qu’il ne faut confondre ni avec l’exil, ni avec la migration ni même avec le fait de se projeter vers l’inconnu, témoigne d’un déracinement. L’homme, en devenant l’expert de ceci et de cela, ne s’aperçut pas qu’il se focalisait sur des choses inertes et, ce faisant, s’expulsait du mystère de la parole vivante. Il lui était devenu plus important de détenir la vérité dans tel domaine que d’éprouver la vie circuler au cours d’une conversation entre amis ou bien en filigrane d’une œuvre d’art.

Essayons de nous rendre ce tour des événements plus évident. Nos métamorphoses s’accomplissent comme se déroule la croissance d’un enfant. Aucun parent ne voit son enfant grandir d’un matin sur l’autre. En revanche, lorsqu’il songe à lui plusieurs mois auparavant, il constate combien le garçon ou la fille qu’il a en face de lui a changé. Essayons de nous rappeler notre monde tel qu’il fut avant que la technique ne l’envahisse… non pour dire qu’il était mieux avant mais pour faire apparaître les forces qui le meuvent.

Je termine la lecture du Monde d’hier de Stefan Zweig. Commencé en exil en 1939, le manuscrit est achevé en 1942. L’auteur l’adresse à son éditeur peu avant de suicider. Il vient de porter témoignage de la manière dont, en quelques décennies, l’Europe s’est mise à mort. Son rêve s’achève. Cet ultime écrit en est la trace, presque fantasmatique. Les nationalismes, d’abord exacerbés par la Première Guerre Mondiale, ont durci les frontières et rendus suspects ces entremêlements linguistiques qui faisaient la grande richesse de l’esprit européen. Ces âmes d’un autre âge, je veux le croire, espéraient, pareils aux apôtres au moment de recevoir le Saint Esprit, parler en langues.

En 1917, en pleine guerre, Zweig se rend en Suisse où se rassemblaient les apatrides de tous les pays ainsi que les intellectuels pacifistes. A la terrasse d’un café, il aperçoit pour la première fois James Joyce. Voici ce qu’il en dit :

« certes, il écrivait en anglais, mais il ne pensait pas et ne voulait pas penser en anglais : « Je voudrais, me disait-il alors, une langue qui serait au-dessus des langues, une langue que toutes serviraient. Je ne puis m’exprimer complètement en anglais, sans m’enfermer du même coup dans une tradition. » (…) Plus j’apprenais à le connaître, plus il me remplissait d’étonnement par sa connaissance fantastique des langues ; sous ce front rond, vigoureusement martelé et lisse, qui, à la lumière électrique, brillait comme de la porcelaine, étaient estampés tous les vocables de tous les idiomes, et il en jouait de la manière la plus étincelante. »[1]

A lire ce passage, je me laisse accroire que ces intellectuels – et James Joyce en particulier – recherchaient les sédiments d’une grammaire ancestrale et qu’ils espéraient, au terme de cette quête insatiable, abolir le châtiment de Babel… mettre fin à la dispersion. Le terme grec « diaspora » qui signifie « dispersion » signifie, aussi, « ensemencement ». Le châtiment biblique de Babel frappe ceux qui, trop vite, s’érigent jusqu’à Dieu. Le temps n’est pas encore au retour vers le Père. Il est à la multiplication et à la fructification de la terre. La question du rassemblement, par-delà les frontières décrétées par les Etats-Nations, relève d’un entendement chrétien, au sens, non pas religieux du terme mais anthropologique. Je sais la question subtile, épineuse, dangereuse même. Nous devons pourtant essayer de la penser, c’est-à-dire oser un pas en dehors du dogme. Peu importe, ici, la religion. Que vous vous considériez ou non appartenir à telle ou telle religion. Il s’agit de faire l’effort de nous représenter ce qui n’appartient pas seulement au dogme, quel qu’il soit, mais avant tout, à l’histoire humaine. Nous sommes en quête, la dispersion s’étant produite, d’un point de rassemblement.

Eglise vient du mot grec ekklêsÍa. Il signifie assemblée. Il est lui-même issu du verbe ekkaleô qui signifie « convoquer, appeler au dehors ». L’assemblée chrétienne qu’il convient ici d’entendre dans son sens tout à fait primitif, archaïque, autrement dit principiel, résulte d’un appel du Je hors de soi, vers son autre. Elle porte témoignage de la tension qui nous anime vers l’autre. Les liens qui la constituent et qui pourraient s’apparenter à une sorte de tissage, n’ont rien de matériel. Ils dépendent de la qualité des réponses faites à l’appel. Tel est le sens fondamental de la responsabilité. Quelle réponse suis-je à même d’apporter à l’appel de mon intériorité ? Le soin apporté à l’autre ne réside pas dans cette attention factice qui consiste à éradiquer, par tous les moyens offerts par la technologie, le mal sur la terre. Je ne renie pas l’importance du progrès ; je dis qu’il ne doit pas nous leurrer comme c’est hélas le cas aujourd’hui. Il nous appartient en effet de transmettre le désir du bien, par le fait d’intensifier, en nous-mêmes, ce désir même. Le « bon » professeur n’est pas celui qui se contente d’enseigner un savoir mais celui qui transmet la force vive qui le transforme alors même qu’il veille à la croissance de ses élèves. Le soin, le souci, l’inquiétude qui caractérise celui qui n’est pas en paix attise le processus de souvenance. Guérir, c’est se souvenir, ou plutôt désoublier… défaire l’oubli… telle est l’épreuve de vérité. A-lethéia, vérité en grec, mais surtout, mot à mot « hors de l’oubli ».

Là où la mémoire nous revient, nous nous découvrons autres. Nous devenons ces liens vivants par lesquels, oublieuses, nos personnes en apparence séparées sont pourtant reliées.

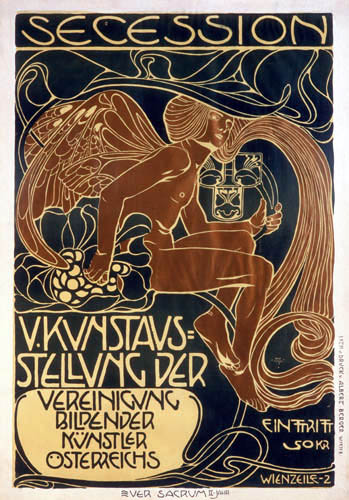

Koloman Moser, affiche pour l’exposition de la Ve Sécession viennoise, 1899, lithographie